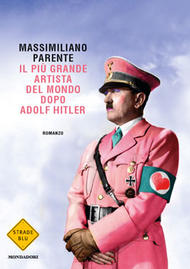

In quest o week end preprimaverile ho riletto (per la seconda volta) Il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler (M. Parente, Mondadori, 2014).

o week end preprimaverile ho riletto (per la seconda volta) Il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler (M. Parente, Mondadori, 2014).

Spiace dirlo, ma questo romanzo mi è piaciuto molto, moltissimo; e ora cercherò di spiegare perché.

La trama descrive la parabola di Max Fontana, bambino malcresciuto a massicce dosi di tv e telefilm che alla soglia dei quarant’anni, rendendosi conto del proprio fallimento professionale e umano, si reca a Parigi per suicidarsi. Tuttavia lì accade l’imponderabile (che verrà tratteggiato meglio in seguito per non impressionare subito il lettore) e rinasce a nuova vita: diviene improvvisamente il più grande artista del mondo. Da lì in poi, da novello re Mida, tutto ciò che tocca diventa oro, preziose opere d’arte, discutibili e discusse da pubblico e critica, ma ricercatissime. La vita gli sorride, grazie alla fama e al denaro finalmente può celebrare pienamente la sua eccentricità e sbruffoneria, frequentare il jet set, avere le donne più belle e famose, una vita al massimo finché non interviene di nuovo l’imponderabile, il ‘caso’ che malignamente prima dà e poi toglie. Il testo è scritto in prima persona, l’io narrante parla nell’iPhone raccontando la parte finale delle propria vita per lasciare ai posteri la testimonianza di come sono andate veramente le cose e quali erano i ‘profondi’ pensieri di questo pazzoide artista. Descrive le proprie opere, finalizzate a far indignare i moralisti che allignano principalmente fra cattolici e comunisti, tipo Heil Mary!, un madonnone pieno di svastichine in poliestere appoggiato al Colosseo da cui penzola impiccato al cordone ombelicale il bambinello Gesù. Oppure ‘Il guardaroba dei morti’ una sala piena di vestiti da vecchi, poiché i vestiti dei vecchi, tolti dai corpi dei vecchi, diventano vestiti da morti. Oppure ‘L’audio dell’urlo di Munch’, una cassa da 200 W con la registrazione audio dell’urlo che spaventa i visitatori. E poi ‘Zebrei’, due zebre imbalsamate in una camera a gas.

E qui si introduce il tema scottante del nazismo, dell’Olocausto, insomma inutile girarci intorno, di Hitler. L’unico artista al mondo del quale Max Fontana riconosce la superiorità.

Parente riesce a creare un personaggio odioso, tanto più odioso quanto più gli attribuisce riflessioni che talvolta troviamo condivisibili; Max Fontana è la faccia oscura della nostra luna nera. Una summa del Fontana pensiero può essere rappresentato da queste ‘perle’: “le donne sono tutte troie”, “una vita da ufficio è da idioti” (e qui in effetti…), “per parlare con la gente devo drogarmi perché la gente è insopportabile”, “la Cappella Sistina fa cagare”, “Cesare Battisti è un vigliacco perchè in Brasile il governo lo protegge” , “Las Vegas è la massima realizzazione della civiltà umana”, e via di questo passo. L’ammirazione per Hitler non è determinata da motivi politici, Fontana nega di essere nazista, ma dal fatto che, a prescindere dal metodo, è un essere umano, non un mito, un essere umano che prima era uno sfigato qualsiasi e poi ha saputo conquistarsi fama eterna. “Dici Hitler e tutti drizzano le orecchie”. Essere famoso, ecco ciò che più conta nella vita. E ciò non vale solo per il nostro protagonista, nossignori, vale per tutti. Eh già, ognuno nel suo campo, nel suo settore, aspira ad essere famoso; per esempio chi lavora in banca (fa proprio quest’esempio) desidera più di ogni altra cosa essere il più famoso della banca (!).

La trama si dipana poi fra omicidi preterintenzionali che l’autore rivendica come volontari, firmandoli e trasformandoli in opere d’arte per fare’ bella figura’.

Dunque, come può una mente umana concepire simili idee? Quali sono gli elementi, le fonti che hanno contribuito a formare una tale squisita mentalità?

Il Nostro cita spesso i suoi riferimenti culturali: telefilm americani, quelli di ultima generazione che, ahimé, conosco solo per sentito dire, mai visti, tipo Dottor House, Dexter, oppure film di cassetta, che invece conosco bene, tipo Rambo, Thelma e Louise, Kill Bill, Karate Kid e infine, Casa Vianello.

In definitiva, Max Fontana non ha proprio nulla di speciale, parliamo del prototipo di spettatore medio uscito da una cura intensiva, trentennale di società dello spettacolo. In effetti cita spesso anche Duchamp, il ready-made, ma non riesce a concepire il superamento dell’arte debordiano. Viene assimilata la lezione impartita dal sistema a tal punto da ritenerla legge fondamentale di natura: ciò che conta non è l’essere, e nemmeno l’avere (infatti dilapida il denaro) ma l’apparire.

Non riesce a concepire che possa esistere una vita propria all’infuori del Truman Show che altri, non lui, ha allestito; e fesso è chi vuole uscirne. Rinuncia a cercare la verità, anche nelle piante (sono più belle quelle finte) e la Venezia ricostruita a Las Vegas è di gran lunga preferibile a quella reale. Così gli è stato insegnato nel corso della sua intera vita dallo schermo e diligentemente, ideologicamente vi aderisce, tacciando di ipocrisia, di moralismo chi contesta questa visione della vita. Un esempio di tale superficialità lo troviamo nella considerazione che, in fondo, Hitler ha ‘solo’ anticipato la fine di milioni di individui, che a quest’ora comunque sarebbero morti, come se importasse solo il quando e non il come, come se fosse indifferente morire nel proprio letto o in una camera a gas. Così interpreta il ready-made duchampiano, l’indifferenza degli oggetti rispetto alla sofferenza umana si trasferisce agli umani, così definitivamente reificati: “noi siamo oggetti”.

Coerentemente, riesce a manifestare affetto e amore solo per Martina, che in un primo momento il lettore intende una bambina adottata sordomuta (e qui Parente mi avrebbe davvero deluso), ma poi con sollievo scopriamo essere uno scimpanzé. Certo, a uno cui piace vincere facile, educato dalla filosofia da spot pubblicitario, conviene scegliersi come oggetto d’amore un animale. Anche qui Max Fontana si rivela un comunissimo umano che, non riuscendo ad instaurare autentici rapporti umani, anzi, negandone l’esistenza, riversa tutta la propria capacità d’amore su un ‘oggetto’, benché animato, che ricambierà l’affetto senza giudicare, senza chiedersi se chi ha di fronte sia per caso uno stronzo, senza chiedergli di migliorarsi.

Ne vediamo a milioni, attorno a noi, di gente così, di ‘amanti degli animali’. Animali elevati a divi del web, paparazzati e postati su Fb, gattini, cagnolini; e ciò dovrebbe indurci a ritenere i loro padroni delle persone sensibili..

Non basta cogliere il punto fondamentale dell’origine del mondo: ognuno di noi si è trovato ‘al posto giusto nel momento giusto’, quando eravamo spermatozoo, proprio come Max Fontana davanti al quadro di Courbet. Così è nato chiunque.

E chiunque, se solo ne prendesse coscienza, dispone dell’aura benjaminiana, qualsiasi cosa faccia, pensi, crei, è un’opera d’arte, unica e irripetibile. L’errore di Max Fontana consiste nel credere, ed è la fede del nostro tempo, la religione del mondo occidentale, di dover chiedere permesso a qualcuno per ritenersi il più grande artista del mondo, il permesso al pubblico, agli spettatori, al mercato per passare al di là dello schermo, quando chiunque, se capisse che non è neppure necessario essere artisti per permettersi il lusso di essere se stessi, potrebbe sperimentare l’onnipotenza di fare a meno di schermo, spettatori e spettacolo. Tutti uguali, tutti grandi artisti, un comunismo dell’arte che comporterebbe finalmente il superamento dell’arte stessa; quella ‘triste vita comunista’ che comprensibilmente un Max Fontana aborre.